インサイドセールスとマーケティングの違いとは? 効果的な連携方法も解説

最近では、顧客が自らインターネットを使って情報を集め、その後で商品を購入するケースが増えています。これに対応するため、企業は見込み顧客からの問い合わせに対して、メールや電話を使ってコミュニケーションをとる「インサイドセールス」という営業手法を導入することが増えてきました。

インサイドセールスは、マーケティング部門と密接に関わっており、似ている部分がありますが、基本的には異なる役割を持っています。

今回は、インサイドセールスとマーケティングの違いや互いの活動の効果を挙げるための連携方法もご紹介します。

インサイドセールスとは?

インサイドセールスの基本的な定義をご紹介します。

【関連サービス】

【関連コラム】

インサイドセールスとは?

インサイドセールスとは、メールや電話といった手段で見込み顧客とのコミュニケーションを図る内勤型の営業方法です。インサイドセールスでは見込み顧客に必要な情報を提供するなどして購買意欲を高めて、商談につなげることが目的です。一般的にインサイドセールスは、商談のアポイントを取って、それをフィールドセールスに引き渡すまでを担います。

【関連コラム】

主な役割と業務内容

インサイドセールスには、主にSDRとBDRの2つの種類に分かれます。

SDRとは「Sales development Representative」の略称で、「インバウンド型」や「反響型」とも呼ばれます。主に問い合わせのあった顧客の育成を行い、フィールドセールスが担う商談に結び付ける役割を指します。

業務内容としては、見込み顧客から情報を引き出し、リードナーチャリングをメールや電話を通じて行います。見込み顧客の購買意欲が高まった段階で、アポイントを取るなどしてフィールドセールスへの引き渡しを行います。

BDRとは「Business Development Representative」の略称で、「アウトバウンド型」「新規開拓型」とも呼ばれます。ターゲットとする顧客へ戦略的にアプローチします。電話やメールなどを通じてアポイントを獲得するなど、こちらから積極的にアプローチして行きます。

【関連コラム】

フィールドセールスとの違い

フィールドセールスは主に商談を通じて受注を担う役割を持つため、インサイドセールスの活動の後をフォローする役割となります。インサイドセールスを導入する場合に、営業部門をインサイドセールスとフィールドセールスを分業することが多くあります。

おすすめ

- ・企業の競争力強化のためにインサイドセールス施策を活用したい

- ・インサイドセールス部門のコスト削減をしたい

- ・新規リード獲得プロセスを最適化したい

マーケティングとは?

インサイドセールスと関連が深い業務の中に、マーケティング業務があります。基本的な定義を見ていきましょう。

マーケティングとは?

マーケティングとは、商品やサービスが売れる仕組みをつくることを指します。その仕組みづくりのために、市場調査から分析、販売促進、顧客管理などのさまざまな方法でアプローチします。

顧客ニーズをとらえ、理解した上でそのニーズを満たすことで企業利益の最大化につなげることが目的となります。

主な役割と業務内容

マーケティング部門と営業部門との関連性からの役割を考えた場合、マーケティングは自社の商品やサービスに興味関心を示したリードを営業部門に引き渡す役割を担います。

業務内容としては、主に市場調査を行い、そのデータをもとに戦略を設定し、宣伝活動を行います。また施策の効果検証を繰り返すことで、マーケティング効果を高めていきます。

フィールドセールスや一般的な営業との違い

マーケティングは、フィールドセールスや一般的な営業とは目的が異なります。

フィールドセールスや一般的な営業は「売ること」が目的です。そのためにアポイント・商談を獲得し、最終的にクロージングすることが仕事です。一方でマーケティングは「売れる仕組みを作ること」が目的であり、「リード創出」が重要となります。主に宣伝活動などを通じて、自社への問い合わせ件数を増やすなど、リードを創出することが大きな役割となります。

インサイドセールスとマーケティングの違い

続いて、インサイドセールスとマーケティングの違いを見ていきましょう。

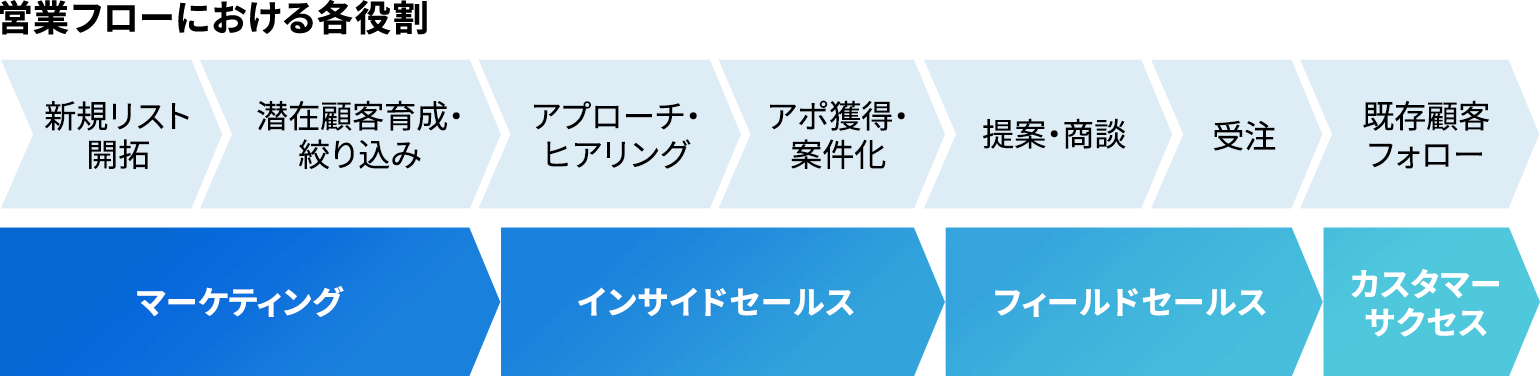

目的・役割

マーケティングは主にリードの獲得を目的とし、インサイドセールスは主に商談化を目的とします。マーケティング部門がリードを獲得した後、そのリードはインサイドセールスチームに引き渡されます。インサイドセールスは、そのリードを育成し、購買意欲が高まった「ホットリード」に変えます。そして、最終的にフィールドセールスチームに引き継ぎます。

ターゲット

組織としてターゲットとなる顧客像は共通していますが、マーケティングは市場の中から顧客になり得るリードをできるだけ多く獲得することになります。そのためターゲットは市場となります。一方、インサイドセールスのターゲットは、マーケティングが創出したリードであることから、見込み顧客に絞られることになります。

手法

マーケティングの営業手法はインターネット広告やSNS、自社サイトのSEO(検索エンジン最適化)、メルマガ配信などである一方、インサイドセールスは電話やメール、オンライン商談ツールなどを通じて行います。

おすすめ

- ・企業の競争力強化のためにインサイドセールス施策を活用したい

- ・インサイドセールス部門のコスト削減をしたい

- ・新規リード獲得プロセスを最適化したい

インサイドセールスとマーケティングの関係

インサイドセールスとマーケティングは、リード獲得から成約までの質を高めることで、売上・顧客規模の拡大を目指す協力関係にあります。

それぞれの企業によって役割が異なることも多く、以下、代表的な類型をご紹介します。

分業型

インサイドセールスとマーケティングが分業型の関係にある場合、それぞれの業務が明確に区別されています。インサイドセールスは主に顧客と直接対話し、商品やサービスの説明や販売を行います。一方、マーケティングは広告、キャンペーン、ブランディングなどを通じて需要を創出し、見込み顧客を獲得するための活動を行います。マーケティングがリードの獲得に専念し、インサイドセールスがそのリードを追求して商談へとつなげる役割を担います。このモデルは各部門が専門性を発揮しやすいのが特徴です。

独立型

独立型の関係では、インサイドセールスとマーケティングは完全に別個の部署として機能しており、ほとんど連携していません。各部署はそれぞれの目標や戦略に従い、独自の取り組みを行います。インサイドセールスは自ら見込み顧客と交流を持ち、受注に結びつける一方、マーケティングは広告やプロモーションなどを通じて市場に訴求します。相互の情報共有や連携が不十分であり、データやフィードバックの収集が不足していることが特徴ですが、柔軟性が高く迅速な対応が可能です。

協働型

協働型の関係では、インサイドセールスとマーケティングは連携を重視し、互いの業務や目標を共有しながら協力して成果を出すことを目指しています。マーケティングがリードを育成し、インサイドセールスがそれを追跡・アプローチして受注に繋げる流れがしっかりと確立されています。定期的な情報共有やデータの活用、共同の目標設定などが行われ、相互の連携が円滑に行われることが特徴です。このモデルはリードの質や商談成功率を高める効果があります。

インサイドセールスとフィールドセールスの関係においても同様な特性が見られます。

インサイドセールスとマーケティングの効果的な連携方法

インサイドセールスとマーケティングは、それぞれの役割をこなすこと、そしてうまく連携することで、より商談獲得の成果につなげていくことができます。インサイドセールスとマーケティングを連携する重要性と、効果的な連携方法を見ていきましょう。

連携の重要性

一般的に、マーケティング部門が創出したリード(見込み顧客)をインサイドセールス部門が引き受け、質の高いコミュニケーションを通じて商談レベルにまで引き上げます。

このとき、マーケティング部門がリード獲得の際に収集したリード情報も合わせてインサイドセールス部門が参照できるようにすることで、顧客のニーズに合わせた提案が可能となり、インサイドセールスを効果的に実施でき、見込み顧客の育成を行うことができます。

また、はじめからマーケティング部門とインサイドセールス部門が連携して、共通のKPIを把握しておことも有効です。お互いに同じ目標に向かうプロセスの中で、有益な情報を交換し合うことができるようになるためです。

このマーケティング部門との連携を強化することは、企業の売上増加と市場競争力の強化に関わることであるため、非常に重要です。

フロー設計の必要性

インサイドセールスとマーケティングが効果的に機能するためには、明確な営業フローの設計が不可欠です。営業フローが明確でないと、リードが適切に管理されず、商談の機会を逃すことにもつながります。そのため、営業フローの整備は非常に重要な要素となります。

フロー設計時に気を付けるべきポイント

明確な目標設定

営業フローを設計する際には明確な目標設定が非常に重要です。あいまいな目標では、各プロセスの目的が不明確になり、結果として全体の効率が低下する可能性があります。具体的な数値目標を設定することで進捗の評価が可能となり、ボトルネックの把握がしやすくなるなどのメリットもあります。

【関連コラム】

部門間のコミュニケーション

インサイドセールスとマーケティングの連携を強化するためにも、部門間のコミュニケーションが不可欠です。定期的なミーティングや情報共有の場を設けることで、各部門が最新の状況を把握し、迅速な対応が可能となります。これにより、リードの質向上や、クロージング率の向上が期待できます。

フローの柔軟性

市場環境や顧客のニーズは常に変化しています。そのため。営業フローには一定の柔軟性を持たせることが重要です。状況に応じてフローを見直し、改善を繰り返すことで常に最適な営業活動を維持することができます。

具体的な連携方法

実際には、共通のKPIを設定すると共に、営業支援ツールであるMA(マーケティングオートメーション)やSFA(営業支援ツール)、CRM(顧客関係管理)などを導入することで、情報連携することが重要になります。見込み顧客の状況の可視化がなされることから、より最適なアプローチにつなげられる可能性もあります。

特にマーケティング部門が普段から活用しているMAツールを社内で共有し、運用していくことがポイントになるでしょう。

まとめ

インサイドセールスとマーケティングは、企業の売上向上を目指すためにそれぞれ異なる役割を持ちながらも、密接に連携することが求められます。

企業がこの連携を効果的に実施することで、より高い成果を上げることが可能となるでしょう。

もしインサイドセールスのリソースやノウハウが不足しているという場合には、インサイドセールス代行サービスを検討するのも一つの方法です。日本トータルテレマーケティングでは、マーケティングから受注後のフォローまで一気通貫したインサイドセールス代行サービスをご提供しております。ぜひお気軽にご相談ください。

こちらのコラムを読んだあなたへ

こちらのコラムを読んだあなたへ日本トータルテレマーケティングの

インサイドセールス

代行サービス

こんな方におすすめ

- ・コールセンターサービスについて知りたい

- ・コールセンターの成功事例が知りたい

DL資料無料配布中!